Une des conséquences les plus importantes à court terme pour la population de Haïti suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010 est l'actuelle épidémie de choléra qui sévit sur l'île. Comme en font foi les nombreux textes des dernières semaines en ligne sur le site du quotidien Le Devoir, sur le site de Cyberpresse ou encore sur le site de Radio-Canada, cette épidémie est devenue un enjeu électoral en plus d'une importante crise humanitaire. Dans les conditions actuelles, c'est un imposant défi que de limiter la propagation d'une telle épidémie. Mais si on regarde dans l'histoire de la ville de Québec, le choléra a été aussi été un fléau majeur. Pour illustrer notre propos, nous allons étudier en particulier l'épidémie de 1832.

Source: Site Internet du Musée McCord, consultation en ligne, 27 novembre 2010. Cliquez sur l'image pour plus de détails.

1832. Québec (ci-haut) est une ville en plein développement. Le commerce du bois avec l'Angleterre fleuri et la présence des marins en ville se fait sentir. Le ville se développe de plus en plus vers le nord avec l'agrandissement du quartier Saint-Roch. Les soldats britanniques sont toujours présents en ville. Mais surtout, l'immigration de masse en provenance d'Europe en est à ses premières années. Et c'est le moment où le choléra frappera la première fois la ville. Cette première épidémie est en réalité la poursuite d'une épidémie qui aurait fait surface en Inde à la fin des années 1920.

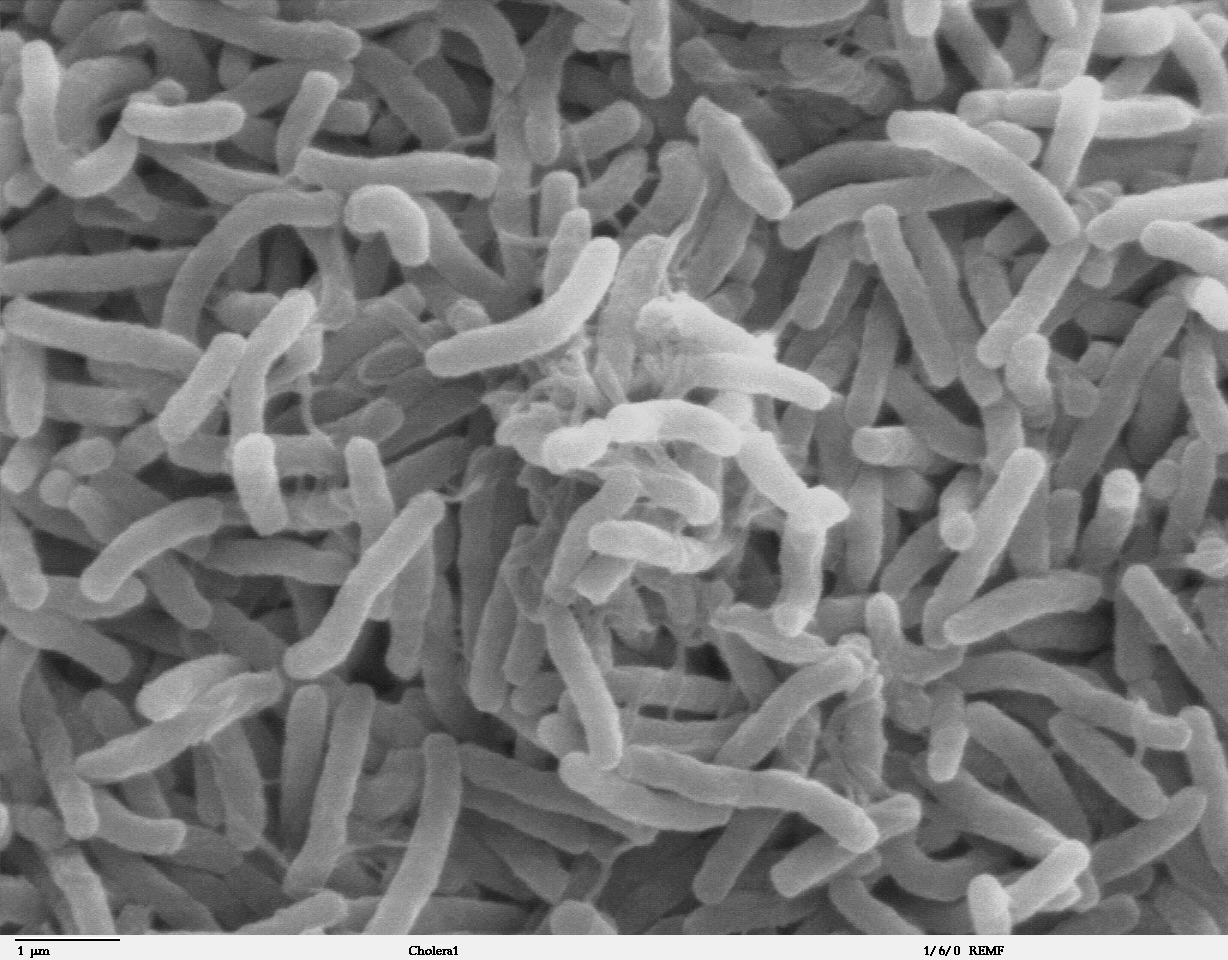

Source: « Scanning electron microscope image of Vibrio cholerae bacteria, which infect the digestive system. » consultation en ligne, 27 novembre 2010.

En termes simples, le choléra est une infection des intestins qui se transmet par les liquides et aliments infectés par un bacille. Les principaux symptômes sont des maux de ventres et surtout des diarrhées agressives et très liquides qui causent une déshydratation rapide qui peut provoquer la mort de la personne atteinte en quelques heures ou quelques jours. Bien que ces informations sont aujourd'hui connues, ce n'était pas nécessairement le cas en 1832 alors que la

Source: Joseph Légaré, « Le choléra à Québec » (vers 1832), huile sur toile, Musée des Beaux-Arts du Québec (no. 7157), consultation en ligne, 27 novembre 2010.

Le lundi 11 juin 1832, Le Canadien (p. 2): « Nous avons la douleur d'annoncer que la maladie terrible, dite Choléra, qui règne en Europe depuis une couple d'années a commencé d'étendre ses ravages en cette ville. » On annonce aussi que les premiers cas nombreux de « choléra asiatique » (on peut aussi lire « cholera morbus », se sont manifestés le 9 juin, soit le samedi précédent. Compte tenu que la maladie arrive avec les voyageurs en provenance d'Europe, il n'est pas surprenant de voir que l'épidémie éclate au début juin, quelques semaines après le début de la saison de navigation sur le fleuve. Bien que l'épidémie frappe surtout Québec, elle atteindra aussi Montréal dans les jours qui suivent.

Source: « [...] a poster circulated in Oxford in the early summer of 1832 », consultation en ligne, 27 novembre 2010.

Comment lutte-t-on contre la maladie? Des dispensaires, sortes de « succursales » des hôpitaux , sont ouverts près de différents foyers de contamination. Bien que les symptômes sont observés et donc connu, il y a quand même une sorte de fatalisme face à la meilleure façon d'attaquer cette maladie. En effet, la théorie la plus populaire qui explique la propagation du choléra est la théorie des miasmes, du « mauvais air ». Ces miasmes seraient en quelque sorte des nuages « intelligents » qui se déplacent et infectent les habitants. Les différents traitements contre les miasmes (qui inclut des flammes ouvertes alimentées par des produits divers pour les brûler ou des mouvements d'air dans les dispensaires) ne sont pas les plus efficaces à la lumière des connaissances modernes de cette maladie. Cela s'ajoute à la propreté es vitres, à la ceinture de tissus pour garder le ventre au chaud qui sont aussi des moyens de prévention largement prescrits. Au cours de l'été 1832, ce sont plus de 2000 habitants et plus de 3000 personnes au total qui vont succombé à la maladie. C'est au bas mot environ 10% de la population de Québec qui meure dans cette épidémie.

Source: W. Walton, « Église Notre-Dame de Québec, 1832 » (1832), consultation en ligne, 27 novembre 2010.

Pendant qu'à Québec, on ouvre des cimetières pour le « colériques », le gouvernement colonial veut réagir. C'est que le gouvernement met sur pied une île de la quarantaine à Grosse-Île, à environ une cinquantaine de kilomètres de Québec sur le fleuve. Ce « lazaret » verra beaucoup de monde en 1832, une année où on estime à presque 50 000 le nombre d'immigrants transigeant par Québec. Mais son efficacité sera limitée. Préparée en hâte, cette station de quarantaine n'est pas entièrement efficace.

Source: Daniel Rainville (Parcs Canada, 1997), « Vue de Grosse-Île sur le fleuve vers 1832 », consultation en ligne, 27 novembre 2010.

L'épidémie revient en 1834 (où encore près de 10% de la population de Québec va mourir) et à quelques autres reprises (1849, 1851, 1852 et 1854). Au choléra s'ajoutera aussi le typhus qui fera des ravages en 1847 et quelques autres épidémies de moindre importance. La dernière épidémie majeure de choléra sur le territoire du Québec actuel aura lieu en 1854. Beaucoup plus étendue sur le territoire, on dénombrera moins de 1000 décès à Québec. En nombre absolu, c'est moins de 2% de la population de la ville à cette époque. C'est un fléau qui a marqué la ville et aussi l'imaginaire des habitants de Québec durant tout le XIXe siècle britannique à Québec.