Le premier «Festibière» de Québec s'est terminé sur une note positive avec plus de 65 000 visiteurs. Pour une première édition, on peut au moins parler de succès de foule. Ainsi, arrive un deuxième message sur l'histoire de la bière et des brasseurs à Québec en mettant de l'avant la famille brassicole la plus prospère de l'histoire de la Vieille Capitale, les Boswell. Pour le deuxième message de la série sur la bière à Québec, nous découvrirons la naissance et l'évolution de la brasserie Boswell de Québec à travers son fondateur, Joseph Knight Bowsell.

Source: «Le premier conseil d'administration de la National Breweries Limited, élu en 1909», consultation en ligne, 24 août 2010. On peut remarquer Vesey Boswell, première ligne, quatrième à partir de la gauche et C.E.A. Boswell, deuxième ligne, premier à gauche, probablement vers 1909. Ils peuvent donner une idée du visage que leur père pouvait avoir.

Né en 1811 ou 1812 (1811 selon le site du cimetière Mount Hermon, 1812 selon l'épigraphe de la ville de Québec), J.K. Boswell est né à Dublin (Irlande). Apprenti dans une brasserie de Edimburgh (Écosse), il travaille à Québec dans les années 1830 à la Cape Diamond Brewery, alors propriétée de John Racey, qui possède de grandes terres à Beauport et d'au moins une autre brasserie à Québec, la Racey's Brewery (1828-1843). C'est cette brasserie qui sera vendue à J.K. Boswell en 1843. Racey étant un des grands producteurs de bière à Québec au début du 19e siècle, Boswell prend donc le relai de cette «nouvelle» industrie à Québec.

Source: «Quartier Saint-Jean Baptiste - Grande Allée est - Manège militaire - Exposition provinciale», Bibliothèque et archives nationales du Québec, cote P585,D5,P6, consultation en ligne, 24 août 2010. On voit en évidence sur la tonnelle une publicité de Boswell en 1894.

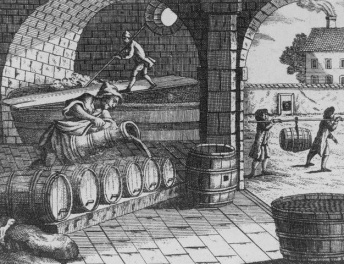

D'abord sur la rue Saint-Paul, Boswell s'installe à Québec pour la même raison que les nombreux autres brasseurs l'avaient fait avant lui au 19e siècle: l'eau. Comme c'est le principal ingrédient de la bière et le plus difficile à faire voyager, Québec est une ville brassicole très intéressante avec ses nombreuses et importantes rivières à proximité. Les brasseurs comme Boswell s'installent largement en basse-ville pour l'accès à l'eau, mais aussi pour avoir accès à un port pour recevoir certains des autres ingrédients et surtout pouvoir exporter leur production vers d'autres régions.

Source: Cliquez sur l'image pour les détails. Musée McCord, Livernois Limité, 1921, consultation en ligne, 24 août 2010.

En 1843, Boswell est donc non seulement brasseur, mais propriétaire. Il se met tout de suite à produire sa bière qui entre dans un marché féroce. En effet, la McCallum's Brewery est à cette époque au sommet du marché de Québec avec la St. Charles' Brewery (anciennement St. Roc's) et Boswell entend bien tirer son épingle du jeu. Il réussira rapidement à obtenir du succès. Tellement qu'il doit agrandir. Le 5 juin1852, il achètera une partie des terrains de l'ancien palais de l'Intendant, donc de l'ancienne brasserie de Jean Talon pour y transférer une partie de ses activités. Ainsi, il continue de brasser sur St-Paul, mais une partie de la fermentation et de l'embouteillage se déroulera sur St-Vallier.

Source: porte de l'édifice toujours debout à l'Îlot des Palais, Québec, juillet 2010. Ce bâtiment fut construit par la famille Boswell dans la seconde moitié du XIXe siècle. auteur, Nicolas Roberge. Consultation en ligne, 24 août 2010.

Bien que Boswell commence d'énormes travaux dans les années 1860, montrant clairement l'expansion de sa production, les affaires vont ralentir, comme pour tous les brasseurs de Québec, dans les années 1870. McCallum fait faillite, Boswell doit donner une partie de ses possessions à des créditeurs de qui il louera ses propres installations. La production de Montréal prend définitivement le dessus sur celle de Québec qui, pour l'ensemble des brasseurs, passe de 750 000 gallons annuellement en 1871 à 112 000 gallons en 1880. La brasserie de Boswell est la seule qui traverse presque intacte cette crise économique avant la reprise de la révolution industrielle des années 1880 à Québec.

Source: «Bière BOSWELL Ale», consultation en ligne, 24 août 2010. Force est d'admettre que ce logo vient beaucoup plus tard au 20e siècle. Ce n'est pas précisé sur le site Internet en question.

C'est en 1887 que Joseph Knight Boswell cède le contrôle de son entreprise à ses fils, Vesey en tête, qui créeront la Boswell & Brother. J.K. Boswell meurt à Québec en 1890, mais cela ne marque pas la fin de l'entreprise familiale. Les années qui suivent viendront confirmer la place importante que la brasserie a su reprendre sur le marché régional et provincial. Ce sera cependant, le sujet d'un autre message.