La grande série de Histoire et Société pour le 250e anniversaire du siège de Québec tire à sa fin. Il y a 250 ans, les Français s'apprêtaient à lever le siège de la ville, à concéder Québec aux Britanniques. Comment s'est déroulé ce bref siège de la ville et pourquoi les Français ont-ils dû retraiter vers Montréal?

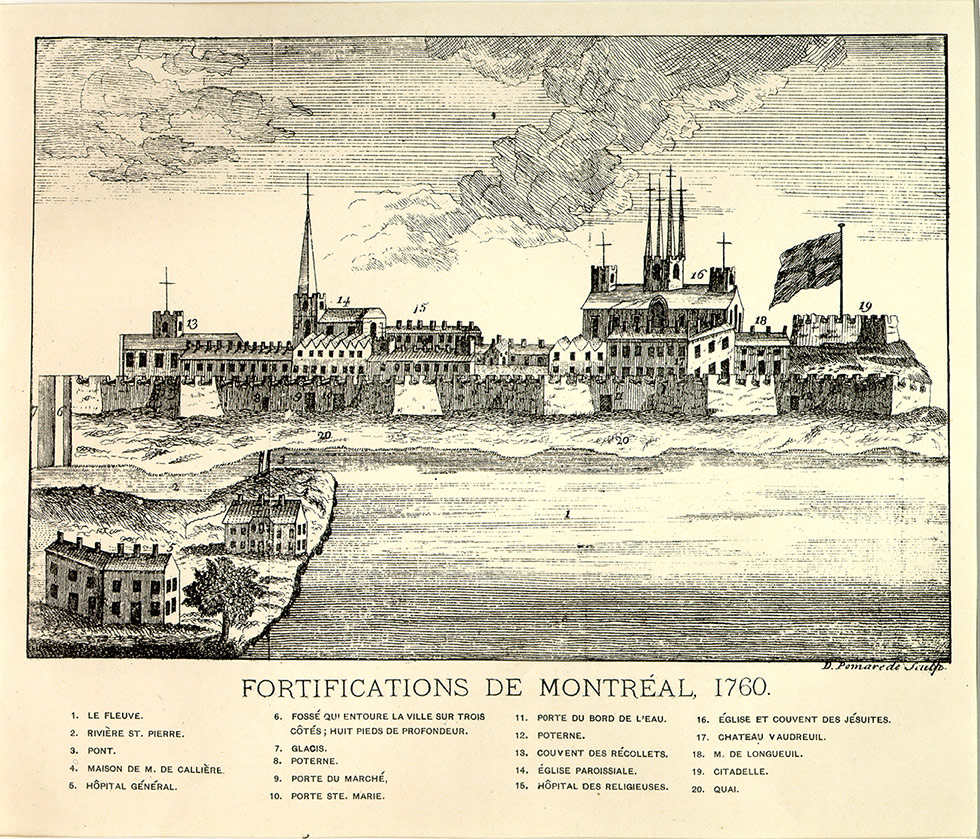

Source: D. Pomarede, Fortifications de Montréal, 1760 (1882). Centre d'archives de Montréal. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Fonds Famille Bourassa, P266,S4,P121. Consultation en ligne, 11 mai 2010.

Le 28 avril 1760, François-Gaston de Lévis est victorieux sur les plaines d'Abraham, lors de la bataille de Sainte-Foy. Son plan initial, qui était de coupé la retraite à l'armée britannique, ne réussit pas et les troupes de James Murray peuvent retraiter dans la ville de Québec, ironie du sort, derrière les fortifications que les Français avaient eux-mêmes complétées et améliorées l'année précédente. Rapidement, Lévis organise le siège.

Source: Thomas Jefferys, A Plan of the City of Quebec the Capital of Canada (1759, publié en 1760. Ceci est une copie). Consultation en ligne, 11 mai 2010.

La construction de tranchées sur les plaines n'est pas mince affaire. Il faut alors travaillé dans une région qui n'est pas encore tout à fait sortie de l'hiver, avec de la neige, de la gadoue, de la boue. De plus, les Britanniques vont constamment bombarder et faire plusieurs tentatives d'attaquer les soldats français qui construisent les tranchées. On peut dire que la construction des tranchées s'échelonne du 28 avril jusqu'au 8 mai alors que les premiers canons français sont installés et prêts à tirer, feu qui ne viendra que le 11 mai.

Source: Fort Niagara Canon Demo, 3 novembre 2007, consultation en ligne, 11 mai 2010. Le vidéo est relativement court, mais donne surtout une idée de quelques'uns des ordres, dans un français très cassé, mais correct. Un tir de canon complet comprend encore plus d'ordres que ceci et surtout, en situation de tir soutenu, peut se faire encore plus rapidement.

Les progrès sont très lents, les lignes françaises devant négocier avec le tir soutenu de l'artillerie britannique sur les murs de Québec et aussi avec de petites troupes de volontaires qui tentent de les surprendre, principalement la nuit. De ces deux types d'attaques, les bombardements sont les plus dévastateurs. Le 7 mai, deux déserteurs français évaluent à au moins 500 blessés et tués dans leurs troupes depuis le début du siège (Lévis parle de 500 hommes dès le 30 avril, ce qui nous semble beaucoup). Pour ce qui est des attaques de volontaires, il faut dire que les quelques sorties, effectuées avant le 2 mai, se soldent par des défaites britanniques, tellement que même lorsqu'on offre des récompenses aux volontaires pour harceler les Français, le 1er mai (selon Knox), seulement deux ou trois sergents et quelques soldats se présentent. Pendant ce temps, Lévis envoie des branches de pruches pour soigner le scorbut des soldats de Murray, puis des perdrix pour que les officiers mangent. Murray remercie Lévis en lui envoyant un fromage de Cheshire. On échange des drapeaux de trève. On fait la guerre en dentelle comme des gentilshommes en Europe...

Source: Cheshire Cheese, mise en ligne en 2006, consultation en ligne, 11 mai 2010. Murray, un officier écossais était habitué aux fromages de Cheshire, produit dans le nord de l'Angleterre et du Pays de Galles. C'est un fromage à pâte ferme qui était probablement le fromage le plus populaire à travers l'armée britannique du XVIIIe siècle.

À Québec, les choses ne sont pas roses; selon le lieutenant Knox, les autorités britanniques vont jusqu'à pendre un soldat (le 30 avril) pour tenter de calmer les troupes désorientées après la défaite. Le 2 mai, Knox avance même que si les Français avaient attaqué Québec entre le 29 avril et le 1er mai, la ville serait probablement tombée tellement les troupes étaient désordonnées. Les Britanniques auraient eu plus de 150 pièces d'artillerie faisant face aux plaines pour contrer les Français durant l'ensemble du siège (le 8 mai, Lévis note dans son journal qu'une soixantaine de pièces seulement semble leur tirer dessus). Bien que les Britanniques doivent subir avec un incendie près du palais de l'Intendant (3 mai), l'explosion d'un coffre de munitions (5 mai) et l'explosion de quelques canons (10 mai), le moral tient et sera même renforcé par l'arrivée d'un premier bateau, le Loestoff, le 9 mai. Surtout que les bombardements français ne seront pas vraiment efficace et feront peu de dégâts. Voici à ce sujet une anecdote rapportée par le lieutenant Knox:

As four Officers of the forty-third regiment were fitting on the ground in a soldier's tent, eating a dish of pease-porridge, a shell pitched within a yard of the door of the tent, and they had barely time to stretch themselves at their length, when the shell burst; but, by being extended flat on the ground, they happily received no other damage than losing their mess, which was overset in the bustle. (captain John Knox, An Historical Journal of the Campaigns in North-American, Londres, 1769, volume 2, p. 312-313).

Les Français encaissent durement le fait que le premier bateau devant Québec soit britannique. Autant c'est une bonne nouvelle pour l'occupant de la ville, autant les troupes de Lévis espèrent des secours de France. Lévis ne désespère pas. Il ordonne le début des bombardements sur Québec le 11 mai. Cependant, la poudre manque; dès le 12 mai, Lévis fait limiter la cadence de tir à 20 boulets par pièce par jour. L'artillerie en fer de petit calibre (la seule pièce de 24 livre ayant explosé), moins efficace dans cette situation que celle de bronze, ne permet pas d'espérer de reprendre la ville, ce qui fait dire à Lévis, le 12 mai:

On avoit instamment demandé avec quelques vivres de la grosse artillerie et de la poudre, et l'on ne doutoit point de part ni d'autre que la place ne fût assurée à celui qui recevroit les premiers secours. (Casgrain, éd., Journal des campagnes du chevalier de Lévis en Canada, 1756-1760, Montréal, C.O. Beauchemin, 1889, pp.279-280)

On attend donc les secours. Mais après le premier bateau le 9 mai, ce sont deux autres vaisseaux qui arrivent près de Québec le 15 mai (Vanguard et Diana). Les bombardements, loin d'être efficace, ne peuvent plus permettre à Lévis de soutenir seul le siège. Les Britanniques ont eu leurs renforts. Les Français doivent retraiter. On commence à quitter Québec dès le 15 mai au soir et le 17 mai Murray tente une sortie pour poursuivre l'arrière-garde française. Elle n'est déjà plus en vue de Québec. Le siège est terminé.

Source: Baron Daniel Lescalier, Le Machault, (1791). Tiré du site Musée Virtuel du Canada, Consultation en ligne, 11 mai 2010. Le Machault, une frégate, avec les deux navires marchand le Bienfaisant et le Marquis-de-Malauze furent les cibles des Britanniques lors de la bataille de la Ristigouche.

Source: Baron Daniel Lescalier, Le Machault, (1791). Tiré du site Musée Virtuel du Canada, Consultation en ligne, 11 mai 2010. Le Machault, une frégate, avec les deux navires marchand le Bienfaisant et le Marquis-de-Malauze furent les cibles des Britanniques lors de la bataille de la Ristigouche.

Mais où sont les secours français? Ils n'arriveront jamais. Les renforts de France ont quitté l'Europe à la fin avril. Six bateaux seulement forment le convoi vers Québec. De ces six bateaux, trois ne traverseront pas l'océan (à cause du blocus britannique de l'Europe ou de tempête) et les trois autres arriveront trop tard dans le Golfe du Sainte-Laurent. Ces bateaux iront se réfugier dans la Baie des Chaleurs et seront finalement pris ou détruits lors de la bataille de la Ristigouche (3 au 8 juillet 1760).

![[image828b.gif]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2khBHk4HPAJLNCfxrGaIOsVhhHtKgV4FyterKXVZrQGy9PHfZJvrMD2v0LZV-rHvx0YXDpHKzY9YlW03ynn85PJqmt_5jBWr-Hvs4iQ2qgo6qjarcceQM8dpam25NAu9xKqd5EBmEEkg/s200/image828b.gif)