Du 28 au 30 juillet 2011, la ville de Lévis a décidé d'organiser quelques spectacles à grand déploiement pour célébrer plusieurs dates importantes de son histoire. Le 375e anniversaire de la création de la seigneurie de Lauzon (voir à ce sujet la petite note en fin de texte que je vous invite à commenter), le 150e anniversaire de la fondation de la ville actuelle de Lévis et le 10e anniversaire de la fusion des villes de la rive-sud pour donner naissance à la nouvelle ville de Lévis. Dans ce contexte, nous publions ici une petite série de textes sur l'histoire de la ville de Lévis. Nous commençons cette semaine avec l'occupation industrielle des bords du fleuve Saint-Laurent.

Source: Auteur inconnu, « James Murray », vers 1770. Archives nationales du Canada, Numéro C-002834, consultation en ligne, 30 juillet 2011.

La période à laquelle nous nous intéressons ici débute immédiatement après la Conquête. En effet, le gouverneur James Murray (ci-haut) se porte acquéreur de la seigneurie de Lauzon en 1765 et en devient le neuvième seigneur. Ce n'est pourtant pas Murray lui-même qui occupera de façon marquée la seigneurie, mais son locataire et sa famille. En effet, en 1774, Murray loue la seigneurie (comme toutes ses anciennes possessions dans la Province of Quebec), par un bail de 99 ans, à Henry Caldwell. Officier de carrière attaché à l'état-major britannique lors du siège de Québec, Caldwell voit rapidement les opportunités en s'établissant près de Québec. Il deviendra un important propriétaire foncier autour de 1804 alors qu'il achète les terres qu'il louait depuis environ 30 ans. En 1810, Caldwell légua l'essentiel de ses propriétés à son fils John et une partie à on petit-fils Henry-John, alors âgé de 9 ans.

Déjà dans les premières années du XIXe siècle, la famille Caldwell avait senti la bonne affaire. Le blocus napoléonien aidant en empêchant l'approvisionnement en bois scandinave des îles britanniques, les Caldwell se mirent à développer leurs terres. Les mieux placées étaient certainement celles de la seigneurie de Lauzon où on trouvait déjà des moulins à grain et de nombreuses rivières, juste en face du plus important port sur le Saint-Laurent, le port de Québec. Nommé receveur général intérimaire en 1808, puis confirmé à ce poste en 1810, John Caldwell combinait des fonctions qui lui permettaient de bien juger des besoins et des opportunités de la colonie.

Source: « Jeton de passage sur le Lauzon ». Cette pièce se trouve dans la collection de Bibliothèque et Archives du Canada. Consultation en ligne, 30 juillet 2011. C'était avec ce genre de pièce qu'on embarquait sur le vapeur qui reliait Québec et la rive-sud.

Déviation de rivières, construction de moulins, mise en place du bateau à vapeur Lauzon en 1818, Caldwell profita largement de sa position et de ses terres. Mais il n'arriva jamais à vraiment bien gérer tous ces projets pour ne pas se mettre dans les frais. Caldwell profitait certes avantageusement de sa position, mais il en venait aussi à investir de l'argent colonial dans des projets sans fonds. Bien entendu, malgré ses compagnies très diversifiées et ses partenaires d'affaire nombreux, Caldwell ne put indéfiniment résister à la tempête qui sommeillait à la chambre d'assemblée quant aux larges dépenses du receveur général. Il a ainsi du quitter son poste en 1823 et les procédures pour lui faire rembourser de grandes sommes dues au gouvernement le forcèrent à faire faillite en 1836. Caldwell termina sa vie à Boston. Mort en 1842, le sort de sa seigneurie de Lauzon était toujours en suspens. En 1845, le gouvernement colonial se porta finalement acquéreur de la seigneurie.

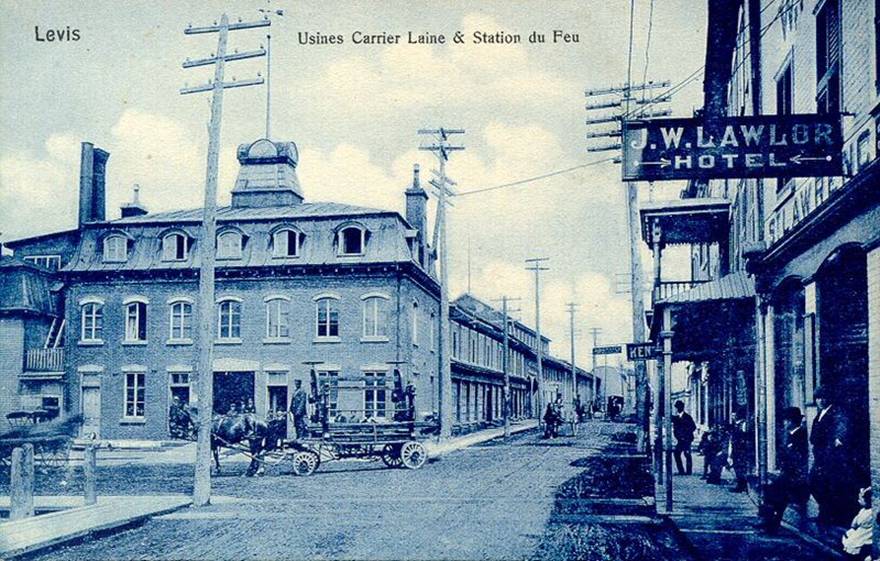

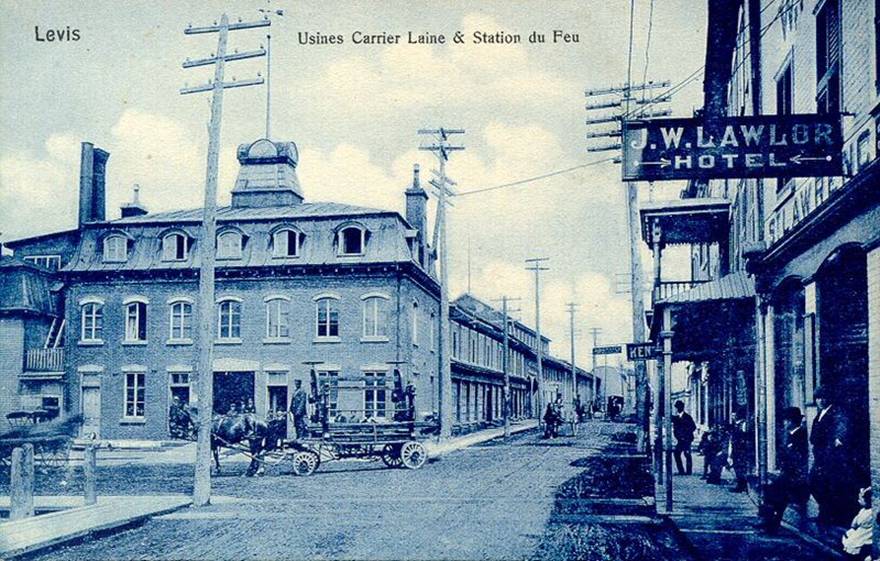

Source: « Usines Carrier Laine & Station de Feu ». Consultation en ligne, la source précise n'est pas indiquée, 30 juillet 2011.

Caldwell est toutefois le témoins d'une importante époque de développement. Malgré certains succès de courte durée (le vapeur Lauzon et certains moulins à scie) et quelques échecs retentissants (création de la municipalité de d'Aubigny) il a permis de mettre les premiers jalons d'un foisonnement industriel intense. On n'a qu'à penser à la fonderie Carrier & Lainé près du débarcadère du traversier (1864-1908), des chantiers maritimes A.C. Davie (1825) et le terminus du Grand Tronc (1854) en sont probablement les témoins les plus connus.

Déjà dans les premières années du XIXe siècle, la famille Caldwell avait senti la bonne affaire. Le blocus napoléonien aidant en empêchant l'approvisionnement en bois scandinave des îles britanniques, les Caldwell se mirent à développer leurs terres. Les mieux placées étaient certainement celles de la seigneurie de Lauzon où on trouvait déjà des moulins à grain et de nombreuses rivières, juste en face du plus important port sur le Saint-Laurent, le port de Québec. Nommé receveur général intérimaire en 1808, puis confirmé à ce poste en 1810, John Caldwell combinait des fonctions qui lui permettaient de bien juger des besoins et des opportunités de la colonie.

Source: « Jeton de passage sur le Lauzon ». Cette pièce se trouve dans la collection de Bibliothèque et Archives du Canada. Consultation en ligne, 30 juillet 2011. C'était avec ce genre de pièce qu'on embarquait sur le vapeur qui reliait Québec et la rive-sud.

Déviation de rivières, construction de moulins, mise en place du bateau à vapeur Lauzon en 1818, Caldwell profita largement de sa position et de ses terres. Mais il n'arriva jamais à vraiment bien gérer tous ces projets pour ne pas se mettre dans les frais. Caldwell profitait certes avantageusement de sa position, mais il en venait aussi à investir de l'argent colonial dans des projets sans fonds. Bien entendu, malgré ses compagnies très diversifiées et ses partenaires d'affaire nombreux, Caldwell ne put indéfiniment résister à la tempête qui sommeillait à la chambre d'assemblée quant aux larges dépenses du receveur général. Il a ainsi du quitter son poste en 1823 et les procédures pour lui faire rembourser de grandes sommes dues au gouvernement le forcèrent à faire faillite en 1836. Caldwell termina sa vie à Boston. Mort en 1842, le sort de sa seigneurie de Lauzon était toujours en suspens. En 1845, le gouvernement colonial se porta finalement acquéreur de la seigneurie.

Source: « Usines Carrier Laine & Station de Feu ». Consultation en ligne, la source précise n'est pas indiquée, 30 juillet 2011.

Caldwell est toutefois le témoins d'une importante époque de développement. Malgré certains succès de courte durée (le vapeur Lauzon et certains moulins à scie) et quelques échecs retentissants (création de la municipalité de d'Aubigny) il a permis de mettre les premiers jalons d'un foisonnement industriel intense. On n'a qu'à penser à la fonderie Carrier & Lainé près du débarcadère du traversier (1864-1908), des chantiers maritimes A.C. Davie (1825) et le terminus du Grand Tronc (1854) en sont probablement les témoins les plus connus.

Note au sujet du 375e anniversaire de Lévis: je vous suggère fortement d'aller lire l'article de Stéphanie Martin, « Lévis: petite controverse autour des dates », paru dans l'édition du 28 juillet du quotidien de Québec Le Soleil. Les points soulevés par David Gagné, conseiller en histoire à la ville de Lévis sont tout à fait pertinents. Comprenons ici deux objectifs diamétralement opposés: la volonté d'une ville de justifier sa pertinence temporelle à côté d'une autre ville qui tient un rôle historique, politique et économique plus important (Québec). Une date lointaine contribue à souligner son « historicité » et les dates « marquantes » sont plus simples pour générer un sentiment d'appartenance. La ville de Lévis tente de se réapproprier son passé et de faire en sorte de créer un sentiment d'appartenance alors que ses propres citoyens sont parfois plus attachés au passé de sa voisine. De l'autre côté, nous avons les considérations professionnelles des historiens. Même si un acte est une preuve écrite, il ne prouve pas la réalité historique pour autant. Le travail de d'interprétation de l'histoire, le rôle du médiateur entre la réalité du passé et sa communication contemporaine est ici crucial et aurait pu être effectué par l'organisation de l'événement tout en soutenant sa thèse de départ du 375e anniversaire. Hors, la journaliste cite Sylvie Girard, la commissaire des fêtes de Lévis, qui balaye les préoccupations de M. Gagné du revers de la main : « Vous savez ce que c'est, l'interprétation historique, il pourrait y en avoir autant que d'historiens ». Le paradoxe ainsi soulevé est tout à fait représentatif du conflit important auquel peut être soumis l'historien dans la cité.